「asusのノートパソコンって実際どうなの?壊れやすいって聞くけど大丈夫?」

──そんな不安を感じて検索している方に、この記事はぴったりです。

asusはコスパが良いと言われる一方で、サポートの質や耐久性についての声もちらほら見かけるため、「買って失敗しないか」が心配になるのは自然なこと。そこで本記事では、リアルな口コミから評判の真相まで、専門的かつ中立な視点で徹底解説していきます。

asusは本当に“買い”なのか?その答えを見つけてください。

asusのノートパソコンをどれにしようか迷っている方は下記の項目をご覧ください♪

→【失敗したくない方必見!】おすすめのasusのノートパソコンTOP3

この記事を読むとわかること:

- asusノートパソコンのリアルな評判と口コミ傾向

- 悪い評価が出る理由とその対処法

- asusが選ばれている5つの具体的な強み

- 用途別におすすめできるasusモデルTOP3

- asusを最安&安全に購入するためのベストな買い方

- asusユーザーとして1年半使った実体験レビュー

asusノートパソコンの評判は本当のところどうなの?

「asusノートパソコンって本当に評判良いの?」と検索しているあなた。

結論から言えば、asusは“知る人ぞ知る”実力派ブランドで、コストパフォーマンスや設計思想の面で非常に優れています。ただし、モデルごとに性能や特徴が異なるため、使用目的に合った選び方が大切です。

この項目では、asusのノートパソコンの口コミ傾向や、悪い評判が出る原因、ユーザーが増えている背景までを徹底解説。

結論から言うと「asusはめちゃくちゃ良い」

asusノートパソコンは、結論から言えば「性能・価格・品質のバランスが非常に良い」という意味で、めちゃくちゃ良いと言えます。

特に5万円台から10万円台前半でこれほど高性能なモデルを提供しているメーカーは少なく、同価格帯の国内ブランド(NECや富士通)と比較してもパフォーマンスで上回ることが多いです。

【特に評価されているポイント】

- 価格に対する処理性能の高さ(Core i5搭載でも10万円以下多数)

- Zenbookなどの高級感あるデザインと軽さ

- ディスプレイ品質(OLED搭載機種など)

- Windowsとの相性と安定性

ASUSは元々マザーボードの世界シェアNo.1を誇るメーカーであり、パソコンの“基盤”から作れる技術力があることも、信頼性の高さに直結しています(参考:ASUS公式および業界シェア調査資料)。

国内ではまだ「知名度が低いから不安」と感じる人も多いですが、実際には世界ではAppleやLenovoに次ぐレベルの出荷台数を誇るグローバルブランド。安かろう悪かろうではなく、“技術屋が作ったコスパ機”という印象です。

買って後悔したというレビューは少数派で、多くのユーザーが「想像以上だった」と評価している理由が、この圧倒的バランスの良さにあります。

asusユーザーのリアルな口コミ・評判

リアルな口コミを調べると、asusユーザーからは「安いのに使いやすい」「動作がサクサク」「見た目が高級感あって良い」といった声が多く見られます。

以下に、口コミを要約しつつ、代表的な声を分類して紹介します。

| 評価ポイント | 実際の口コミ(抜粋) |

|---|---|

| コスパの良さ | 「他社で同スペックを買ったら2〜3万円高くなった」「この性能でこの価格は反則」 |

| デザイン | 「薄くて軽い。持ち運びに便利」「色味がシンプルでかっこいい」 |

| 性能 | 「Core i5搭載でサクサク動く」「動画編集もできた」 |

| 初期設定 | 「設定が簡単だった」「起動が早くて驚いた」 |

また、Amazonや価格.comで星4.5以上のモデルも多く、レビュー件数も100件〜以上と信頼できるボリュームがあります。

一方で、Wi-Fi接続の安定性に不満を感じる声や、キー配列(英語配列のモデル)に戸惑うユーザーも。これらは一部モデルに限られるため、「何を買うか」が満足度を左右するというのが実情です。

悪い評判に共通するケースとは?

asusノートパソコンに悪い評判がまったく無いわけではありません。実はその多くは、以下のような「選び方ミス」や「使い方に対する期待のズレ」によるものです。

よくある悪い評判と原因の対応表:

| 悪い評判の例 | 原因 |

|---|---|

| 「すぐ壊れた」 | 安価モデルで無理な使い方(重負荷など) |

| 「サポートが不親切だった」 | 海外スタッフによる対応/国内保証範囲の誤解 |

| 「排熱が甘い」 | 通気口を塞いで使用/高温環境での連続使用 |

| 「キーボード配列が微妙」 | 英語配列モデルを選んでしまった/慣れていないだけ |

つまり、asusが「壊れやすい」「微妙」と言われる原因は、モデル選定のミスや正しく使っていないことが主であり、製品そのものの欠陥ではありません。

サポートに関しても、チャット対応や修理受付の窓口は日本語で利用でき、対応に不満を持つユーザーも一部です。製品に問題があったとしても、修理対応の速さや丁寧さは年々改善されています。

口コミは機種によって差が出やすい理由

asusのノートパソコンは非常に多くの機種を展開しており、エントリー機(3〜5万円)からハイエンド機(15〜20万円)まで幅広いため、価格帯と用途によって評価が大きく異なります。

【例:Vivobook vs Zenbook】

| 比較項目 | Vivobook(低〜中価格帯) | Zenbook(中〜高価格帯) |

|---|---|---|

| 重量 | やや重い | 非常に軽量 |

| バッテリー | 普通 | 長時間持続 |

| ディスプレイ性能 | フルHD、IPSなど | OLED、2.8Kなど高品質 |

| 素材・質感 | プラスチック主体 | アルミニウム合金ボディ |

価格が安いモデルはややチープな見た目や簡素なパーツ構成になりますが、「値段以上に使える」という口コミが多く、逆に高価格帯では「さすがASUS」と満足度が高い傾向です。

したがって、口コミを見るときには必ず「その人がどのモデルを使っているか」をチェックする必要があります。特に価格.comやSNSでは、モデル名が書かれていない投稿も多く、評価の前提を見誤らないことが重要です。

asusを選ぶ人が増えている3つの背景

asusノートパソコンの人気が急上昇している背景には、以下の3つの要因があります。

- コロナ禍による在宅需要の急増

- テレワークやオンライン授業で「とにかくコスパ良いノートPC」が求められ、asusが急浮上。

- 家電量販店やAmazonでの売上ランキング上位にも頻出。

- 口コミサイト・SNSでの高評価の拡散

- Appleや国内メーカーとの差別化

- 「Macは高すぎる」「国内メーカーは性能に対して高い」と感じた層が、asusの性能重視設計に流れている。

また、2023年〜2024年にかけては「OLED搭載モデル」「Windows 11搭載軽量ノート」など、時流を捉えた新商品を続々投入しており、性能と価格のバランスに敏感な層に刺さっています。

asusは今や“安いだけじゃない”選択肢として、ノートパソコン選びの新定番になりつつあるのです。

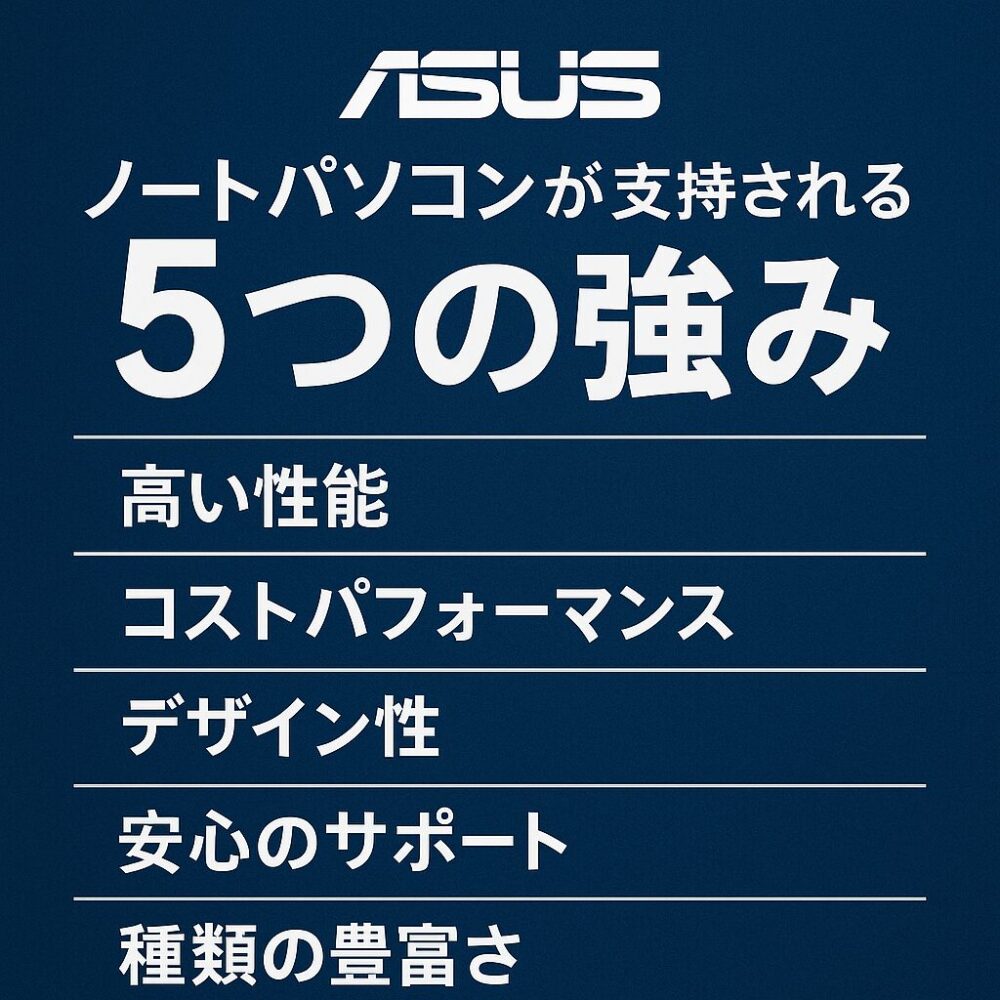

asusノートパソコンが支持される5つの強み

asusのノートパソコンがこれほどまでに評価されているのは、単なる“安さ”だけが理由ではありません。価格を超えた性能、現代のライフスタイルに合った使いやすさ、そして世界的な技術力が組み合わさって、「選ばれる理由」がしっかり存在しています。

この項目では、asusがユーザーから選ばれ続ける5つの代表的な強みに絞って解説します。

口コミでよく話題になる“コスパ”の正体から、プロも満足するディスプレイ性能、用途に合わせたモデル展開まで、asusの魅力を余すことなく理解できる構成です。

価格と性能のバランスが抜群に良い

asusの最大の強みの一つは、「この値段でここまで?」と驚かされる価格と性能のバランスにあります。

同スペック帯のPCと比べても、asusは1〜3万円ほど安く手に入ることが多く、購入時の満足度が非常に高い傾向があります。

以下は実際に比較した例です:

| モデル | CPU | メモリ | SSD | 価格(概算) | 備考 |

|---|---|---|---|---|---|

| ASUS Vivobook 15 | Core i5-1235U | 16GB | 512GB | 約89,800円 | フルHD液晶 |

| 他社A(国内) | Core i5-1235U | 8GB | 256GB | 約109,800円 | 同等仕様 |

単純に価格だけでなく、メモリ容量やストレージ、画面の品質まで見てもasusは上位。この点は、世界市場で台数を多く展開しているからこそ可能な「大量生産のコスト削減」の恩恵でもあります。

また、CPU性能だけでなく、インターフェース(USB-C、HDMIなど)の充実度も他社より高く、オンライン授業やリモートワークにもスムーズに対応できます。

結果として、「初めて買うPCがasusだったが十分すぎる性能で驚いた」という声が多く、価格で迷っている方にとって非常に安心できる選択肢と言えます。

高性能モデルでもコスパが高い理由

asusはエントリーモデルだけでなく、ハイパフォーマンスモデルでも“価格破壊”を実現している点が、PCマニアやクリエイターからも評価されている理由のひとつです。

例えば、Zenbook Pro 14 Duo OLEDは、以下のような構成です:

- CPU:Intel Core i9-13900H

- GPU:NVIDIA RTX 4060

- RAM:32GB

- SSD:1TB

- 画面:14.5インチOLED + サブディスプレイ

- 価格:約30万円前後

このスペックをAppleや他の大手ブランドで構築しようとすれば、同等構成で40万〜50万円になることも珍しくありません。asusは設計から製造までを自社で行っているため、OEMや下請けに頼らない設計コストの圧縮が可能なのです。

また、ハイエンドモデルでも無駄なアプリ(いわゆる“bloatware”)が少なく、ストレージやパフォーマンスをフルに活かせる点も、クリエイティブ用途での信頼性につながっています。

「高性能モデルでもコスパを落とさない」―これはasusの設計思想であり、同価格帯でこれだけの完成度を提供しているブランドは他にほぼ存在しません。

ディスプレイの美しさはプロにも評価されている

asusは近年、OLEDディスプレイを積極的に採用しており、画質へのこだわりは一級品です。

たとえば、Vivobook ProやZenbookシリーズでは以下のような特長を備えたディスプレイが搭載されています。

- OLED(有機EL)搭載:100% DCI-P3カバー率

- Pantone認証:色の正確性が高くプロ仕様

- 最大600nitの明るさ:屋外作業にも対応

- ブルーライト軽減技術:目にやさしい

これにより、写真や映像編集を行うクリエイター、イラストレーター、さらには建築パースやCADを扱うプロからも高評価を得ています。

比較対象として、MacBook Proは非常に優れた液晶を備えていますが、価格帯が倍以上になることが多く、同じ“プロ向け”でもasusのOLEDモデルはコスパが抜群。

また、目の疲れを気にする学生やビジネスパーソンにとっても、視認性の良い画面は集中力維持の大きな助けになります。「目に優しい」「色が綺麗」といった口コミが非常に多いのは、この高品質ディスプレイによるものです。

薄型・軽量で持ち運びにも便利

通勤・通学やカフェ作業、外出先でのプレゼンなど、ノートパソコンを“日常的に持ち運ぶ人”にとって、asusは非常に魅力的な選択肢です。

Zenbookシリーズの代表的モデルである「Zenbook S 13 OLED」の例:

- 重量:約1.0kg未満

- 厚さ:1cm前後

- ボディ素材:マグネシウム合金やアルミ採用で頑丈かつ軽量

このスペックで1kg未満は、MacBook AirやLG gramなどと並ぶレベルですが、価格帯では明らかにasusの方がリーズナブルです。

さらに、バッテリー駆動時間も平均10時間〜14時間と長く、カフェや出張でも電源を気にせず使える安心感があります。

- 例:Zenbook 14 OLED → 最大約14時間駆動(メーカー実測)

「薄いけどタフ」「軽いのに妥協なし」という絶妙なバランスが、社会人や学生に広く支持されている理由です。

用途別に最適なモデルが選べるラインナップ

asusのもう一つの魅力は、ライフスタイルや用途ごとに明確なモデルが存在することです。

以下のように、どの層に対しても“ピッタリ”のモデルが用意されています。

| 利用者層 | おすすめモデル | 特徴 |

|---|---|---|

| 大学生・主婦 | Vivobook | 安価で使いやすく、十分な性能 |

| ビジネス | ExpertBook / Zenbook | 軽量・高バッテリー・堅牢性 |

| クリエイター | Zenbook Pro / StudioBook | 高画質OLED、高性能GPU搭載 |

| ゲーマー | ROGシリーズ / TUFシリーズ | 高冷却・高FPS対応・RGB装飾 |

| シニア層 | Chromebookシリーズ | 安価でシンプルな操作性 |

特定のニーズにしっかり応える設計がされており、「安いだけ」ではなく“適材適所の提案力”がasusの強さでもあります。

また、多くのモデルが家電量販店やAmazonでも販売されており、実物に触れてから買える点も安心材料です。

asusノートパソコンを選ぶ際の注意点と対策

asusはコストパフォーマンスの高い優良ブランドですが、すべてのモデルが「無条件におすすめ」かというと、そうではありません。

ユーザーの用途や期待値とズレが生じた場合には、不満が出やすくなるのも事実です。たとえば、サポート体制の印象や排熱の実力、安価モデルの落とし穴など、見逃しがちなポイントが存在します。

ここでは、asusを購入する前に確認しておきたい注意点を5つ厳選し、それに対する具体的な対策もあわせて解説。これを読めば、asus選びで失敗するリスクを大幅に減らせます。

海外サポートが不安?サポート体制の実情

asusに関してよく挙がる懸念のひとつが「海外メーカーだからサポートが不安」という声です。

確かにasusは台湾発のグローバル企業で、日本国内にも法人(ASUS JAPAN株式会社)はあるものの、サポート体制に多少のクセがあるのは事実です。

【実際のサポートの内容と特徴】

- 修理受付は日本国内で完結

- 保証期間は1年間(延長保証もあり)

- メール・電話・チャット対応が用意されている

- 一部の電話窓口ではオペレーターが外国人のケースあり

上記の通り、国内対応はしっかりしているものの、電話対応での日本語に不慣れなケースがあるため、チャットやメールでの問い合わせが無難という意見も多いです。

【対策】

- 購入前に「ASUS Premium Care」など延長保証に加入する

- 問い合わせはチャットを活用する(日本語対応)

- 家電量販店経由で購入し、店舗サポートを併用する

また、保証期間内であれば、初期不良や部品交換も無償対応が基本。サポートの“質”に過度な期待をせず、事前準備と窓口の使い分けをすることで、十分カバー可能です。

排熱性能のウワサは本当?熱対策のポイント

「asusは排熱が弱い」という噂は一定の信ぴょう性がありますが、これはモデルによる差が大きく、全体として見ると誤解を生んでいる側面もあります。

【実際のポイント】

- 薄型モデル(例:Zenbook)はファンサイズの制約で熱がこもりやすい傾向

- ゲーミング系(ROG、TUF)は高性能ファン+通気構造で排熱性能が非常に高い

- Vivobookなどのミドルモデルは平均的な排熱設計

【参考データ】

ASUS公式は「IceCool Technology」や「デュアルファン機構」を採用し、キーボード表面の温度を35〜36℃以下に保つ構造を多数のモデルで採用しています。

【対策】

- 長時間の高負荷作業(動画編集・ゲーム)はTUF/ROGを選ぶ

- Zenbookなど薄型モデルは冷却パッド併用を前提に使う

- 排気口をふさがない設置・使用方法を意識する

結論として、使い方やモデルの選定次第で排熱問題は十分コントロール可能です。噂だけを信じるのではなく、設計構造を確認することが大切です。

安価モデルと上位モデルの違いとは?

asusのラインナップは3万円台のエントリーモデルから、30万円以上のハイエンドモデルまで幅広く、価格差に見合った仕様差がはっきりと存在します。

【主な違いまとめ】

| 比較項目 | 安価モデル(例:E410MA) | 上位モデル(例:Zenbook Pro) |

|---|---|---|

| CPU | Celeron、Pentiumなど | Core i7/i9、Ryzen 7など |

| メモリ | 4GB〜8GB | 16GB〜32GB |

| ストレージ | eMMCまたは小容量SSD | NVMe SSD(高速) |

| 画質・素材 | HD解像度・樹脂製が多い | OLEDやアルミボディ |

| 対応年数 | 基本用途で3〜5年 | 高負荷でも5〜7年以上使用可能 |

【注意点】

- 安価モデルは「ネット閲覧・レポート作成」など軽作業専用

- 上位モデルは動画編集・マルチタスクに強いが、価格も比例

【対策】

- 自分の用途に合った必要スペックを整理する

- 「安いから」だけで選ばず、3年後も使いたいかを基準に選ぶ

つまり、“asus=安い”という先入観だけで購入すると後悔の元。モデルごとの明確な違いを理解して選ぶことが、満足度に直結します。

asusを買って後悔しないために確認すべき仕様

asusに限らずノートパソコン選びで「失敗した」と感じる主な理由は、スペック表の意味を理解せずに購入した場合です。

特に以下の5項目は、asus選びでも失敗を防ぐ鍵になります。

【購入前に必ずチェックしたい仕様】

- CPUの型番と世代

- Core i3〜i9、Ryzen 3〜9など。第何世代かも重要(例:第12世代i5 > 第8世代i7)

- メモリ容量

- 8GBあれば通常使用は快適。クリエイター用途なら16GB以上を推奨

- ストレージ種別と容量

- SSD(特にNVMe)かどうかが重要。最低でも256GBは必要

- ポートの種類と数

- USB-C、HDMI、有線LANが必要かを確認

- キーボード配列とバックライトの有無

- 日本語配列か英語配列かは意外と使い勝手に影響

【対策】

- 型番だけで判断せず、公式サイトやレビューで詳細を確認

- 「5年使う前提」で必要最低スペックを明確にして選ぶ

asusは価格帯が幅広く“見た目”だけでの判断がしやすいですが、しっかり仕様を読み解くことで後悔を防ぐことができます。

asusは壊れやすい?長持ちさせる使い方とは

「asusは壊れやすい」という声を耳にすることがありますが、実態は使用方法や環境による影響が大きく、メーカー固有の欠陥ではありません。

むしろ、asusは耐久テストを重ねた軍用規格(MIL-STD 810H)モデルも多く、適切な扱いをすれば長く使えるブランドです。

【壊れやすいと言われる原因】

- 安価モデルを過剰に使う(動画編集や3Dゲームなど)

- 落下や水濡れなど物理的な破損

- 高温多湿な環境での連続稼働

【長持ちさせるためのポイント】

- 通気性の良い場所で使用し、熱を逃がす

- 落下防止のためバッグに専用スリーブを使う

- 電源のON/OFFを丁寧に行う(スリープではなくシャットダウン推奨)

- アップデートは定期的に行い、ソフト面も安定させる

【補足】

ZenbookやExpertBookシリーズは、米軍の落下・振動・高温テストを通過しており、特に耐久性に優れたモデルも多く存在します。

結論として、asusは壊れやすいどころか、正しく使えば非常に“長く使える”メーカー。製品選びと使い方次第で、7年以上使っているユーザーも多く見られます。

【失敗したくない方必見!】おすすめのasusのノートパソコンTOP3

| 順位 | 商品名 | 特徴 | おすすめポイント |

|---|---|---|---|

| 第1位 | 【Amazon.co.jp限定】ASUS Vivobook Go 14 | 軽量1.38kg・Ryzen 5・16GBメモリ・512GB SSD搭載で持ち運び快適。Wi-Fi 6E対応&国内保証付き | 性能・軽さ・バッテリーのバランスが良く、学生〜社会人に幅広くおすすめ |

| 第2位 | 【Amazon.co.jp限定】ASUS Vivobook 15 | Ryzen 7・16GBメモリ・1TB SSD搭載。動画編集やビジネス用途も快適な高性能スタンダードモデル | 高性能パーツと大容量SSDで、動画や資料の保存も安心。長く使いたい方に |

| 第3位 | 【Amazon.co.jp限定】ASUS Chromebook CX1 | ChromeOS搭載で起動が速く簡単操作。15.6型フルHD+Wi-Fi6でサブ機・初心者に最適 | メモリ強化済&シンプル操作で初めての1台にぴったり。セカンドPCとしても◎ |

第3位:【限定】ASUS Chromebook CX1

「パソコンって難しそう…」「とりあえずネットとYouTubeが快適に見られればいいんだけど」──そんな方にぴったりなのがこのモデル。ASUS Chromebook CX1は、操作がとてもシンプルなChromeOSを搭載し、起動も速くてサクサク。初めての1台としても、サブ機としても安心して使えます。

しかもAmazon限定モデルはメモリが8GBに強化されていて、標準モデルよりも動作がスムーズ。15.6インチのフルHD画面は、動画視聴や文書作成にもぴったりなサイズ感です。「重そうに見えるけど、実は1.8kgと持ち運びも想定内」。

Wi-Fi 6やBluetooth 5.2など通信機能も新しく、在宅ワークやオンライン授業にも対応できる万能機。さらに、Amazonの購入で国内保証+ASUSの安心保証も対象なので、サポート面でも心配無用です。難しい設定なしで、パソコンが「使える」感覚をすぐに手に入れたい方におすすめです。

第2位:【限定】ASUS Vivobook 15

「今のPC、重すぎる…」「どうせなら長く使える高性能な1台を選びたい」──そんな悩みに応えてくれるのが、Amazon限定のASUS Vivobook 15。Ryzen 7+16GBメモリ+超大容量1TB SSDの組み合わせは、普段使いから仕事、軽めの動画編集までストレスフリー。しかも約1.7kgと軽量で、バッテリーは最大12.9時間。外出先でも気軽に使えます。

さらにこのモデル、通常モデルの倍のストレージを搭載した限定仕様。写真や動画、資料をたっぷり保存しても余裕があります。デザインもシックなクワイエットブルーで、職場やカフェでも浮きません。

「Amazon限定ってサポート大丈夫?」という不安もご安心を。ASUSの国内保証+“あんしん保証”に対応しているので、トラブル時も手厚く対応してくれます。

毎日使うものだからこそ、「今だけのお得な構成」で、納得の1台を手にしてほしい──そんな声に応えてくれる、頼れるスタンダードモデルです。

第1位:【限定】ASUS Vivobook Go 14

「軽くて、速くて、安心して使えるノートPCが欲しい」──そんな方にとって、これ以上ない選択肢がこのVivobook Go 14。1.38kgの軽量ボディに、16GBメモリとRyzen 5を搭載したハイスペック構成。しかもAmazon限定モデルは、通常モデルの倍のメモリを積んでおり、マルチタスクも軽快です。

ディスプレイは14インチのフルHDノングレア。自宅でもカフェでも目に優しく作業でき、バッテリーも最大11.5時間と一日中安心。Wi-Fi 6E対応で通信も高速・安定、リモートワークやオンライン授業にも十分対応可能です。

さらに、ASUSの国内保証+あんしん保証付き。Amazonで買えば保証面もばっちりで、不安なく使い始められます。

価格も性能も妥協したくないけど、持ち運びやすさも欲しい──そんな“わがまま”を全部叶えてくれる、まさにバランスの良い一台。学生から社会人まで、幅広くおすすめできる納得の第1位です。

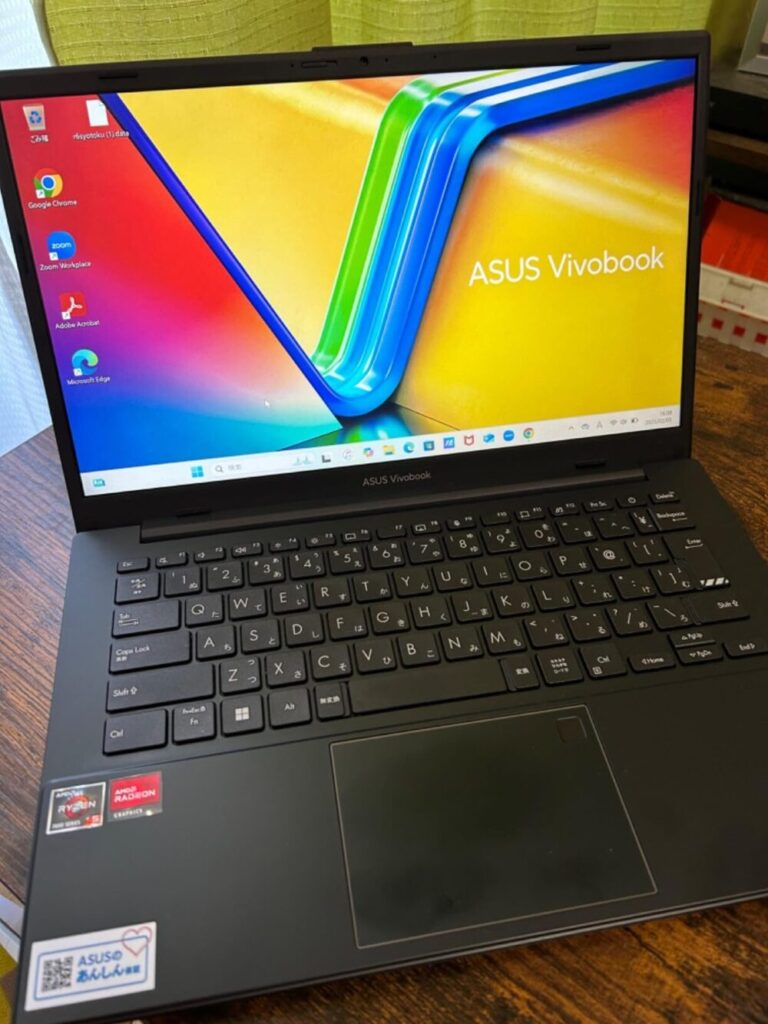

【迷ったらコレ!】私が愛用しているASUSはこのモデル!

「パソコンって、結局どれ選んだら正解なんだろう?」って思いますよね。私も最初はめちゃくちゃ迷いました。でも、今使っているこの【ASUS Vivobook Go 14】、正直なところ大当たりでした。使い始めて1年半くらい経ちますが、買ってよかったなって今でも思ってます。

まず一番助かってるのが、サクサク動くこと。Ryzen 5に16GBメモリって、数字だけ見ると難しそうだけど、実際はブラウザも資料作成も動画視聴もぜんぶ軽快。一度にいろんなタブを開いても、止まる気配すらないです。

あと、とにかく軽い。1.38kgって片手で持てるレベルで、外に持ち出す日も苦じゃないんです。しかもバッテリーも1日持つし、Wi-Fi6Eにも対応してて通信も安定。地味に嬉しいのは、ファン音が静かで集中力を邪魔しないところ。

そしてこのモデル、Amazon限定でメモリが通常の倍になってて、しかも保証もちゃんとついてる。「ネットで買うのって少し不安…」って思ってたけど、届いた瞬間から安心でした。

毎日ガッツリ使ってもヘタらないし、正直、この価格帯でこの完成度はなかなかないです。迷ってる方には、心から「これ選んどけば間違いないですよ」って言いたい1台です。

↓↓私が購入したページは下記からご覧いただけます♪

asusノートパソコンを最安で安全に買う方法

asusのノートパソコンはコスパに優れているとはいえ、モデルによっては数万円の価格差が生じるため、どこで買うかは非常に重要です。

実際、同じ型番の商品でもAmazon・楽天・公式・家電量販店で価格や保証条件が異なることも珍しくありません。

また、安さだけに目を奪われると、保証対象外となったり、並行輸入品を掴まされたりする危険も。

この項目では、価格面・保証面・安全性を踏まえ、asusノートPCを“最安かつ安心して”購入するための全方位ガイドをお届けします。

Amazon・楽天・公式サイトの価格差と注意点

asusノートパソコンの価格は、販売チャネルによって驚くほど異なることがあります。

Amazonや楽天では定期的にセールやポイント還元が行われており、公式サイトより1〜2万円安く買えることも少なくありません。

【販売チャネル別の特徴】

| 購入先 | 価格 | 保証 | リスク・注意点 |

|---|---|---|---|

| Amazon(正規取扱) | ◎ 安い。タイムセールあり | ◯ 国内正規品は保証対象 | 並行輸入品に注意 |

| 楽天市場(認定店) | ◎ ポイント還元が強い | ◯ 証明書あれば保証OK | 販売元確認は必須 |

| ASUS公式サイト | △ 定価ベースでやや高め | ◎ 保証・サポート明確 | セール時以外は割高感あり |

特にAmazonでは「Amazon.co.jp販売」または「ASUS公式取扱」と記載がある商品を選ぶことで、国内保証対象となります。楽天も正規代理店(例:asusダイレクト楽天市場店)であれば同様の扱いです。

【購入時の注意点】

- 並行輸入品は保証対象外になる可能性がある

- 購入証明書(納品書やレシート)がないと保証開始日がずれる

- 保証スタートは販売日ではなく、証明書記載日から

また、ASUSの製品保証規定では、購入証明が無い場合は“工場出荷日=保証開始日”とされてしまうため、Amazon・楽天で購入後は納品書を必ず保存しておくことが鉄則です。

家電量販店で買うメリット・デメリット

ビックカメラやヨドバシカメラといった家電量販店での購入も、一定の安心感があります。とくにPC初心者や、実機を見て決めたい人にとっては重要な選択肢です。

【家電量販店のメリット】

- 店員の説明を聞いて比較できる

- 実機に触れて質感やキーボード感覚を確認できる

- 独自の延長保証プランが用意されている

- トラブル時に店頭で相談・修理受付が可能

【デメリット】

- 同スペックでも価格は割高な傾向(+1〜2万円)

- セールやポイントを除くと、実質価格は高くなりがち

- 取り扱いモデル数が限られる(公式よりラインナップが狭い)

家電量販店での購入は、「価格よりも相談・サポート・延長保証の安心感を重視したい人」に向いています。特に自宅近くにサポート受付がある場合、故障時の対応もスムーズです。

ただし、価格重視であれば、同じモデルがネットでは大幅に安く手に入ることがあるため、店舗で型番をメモしてAmazonや楽天で買う“ハイブリッド戦略”もおすすめです。

保証やサポートを意識した購入方法とは?

asus製品の保証は「購入証明書に記載された日付」を起算日とすることが公式に明記されています。

つまり、どこで買ったかに関わらず、納品書・レシートなどの提示が保証を受ける鍵になります。

【保証の基本ルール】

- 購入日が確認できる書類が必要(納品書・請求書・レシートなど)

- 無い場合は製造番号から出荷日を起算にされる(保証が短くなる)

- ASUS非認定修理や改造は保証対象外

- 自然災害・事故・自己改造・サードパーティ製パーツによる故障は保証外

【販売店が提供する延長保証は?】

- 家電量販店ではメーカー保証1年+独自の延長保証(3〜5年)を追加できる

- Amazonはメーカー保証に準ずるが、延長保証は別途加入が必要

- 楽天も保証期間は正規販売店の規定に準ずる

【対策】

- 購入直後に「製品保証シール」「納品書」を必ず保管

- 延長保証を希望する場合は、店舗またはAmazonの延長オプションを確認

- 非公式な格安ショップでの購入は避ける(保証除外のリスクが高い)

万一、保証対象外になったとしても、ASUSは部品交換や修理費用の案内を出してくれるケースが多いため、「まずは相談」が基本です。

アウトレットやセール情報のチェック方法

asus製品はタイミング次第で大幅割引が入ることがあり、「定価で買うのはもったいない」と感じるケースも多いです。特にアウトレット品やキャンペーン対象モデルを狙えば、予算内でワンランク上の機種を手に入れるチャンスも。

【セールを狙うおすすめのタイミング】

- Amazonタイムセール祭り(月1回程度)

- 楽天スーパーSALE(3・6・9・12月)

- ASUS公式ストアの季節キャンペーン

- ブラックフライデー、初売りセール

【アウトレット購入の注意点】

- 開封済み未使用品/展示品などが多い

- 保証開始日は販売日扱い(納品書必須)

- 一部、返品不可や初期不良交換不可条件あり

【情報収集方法】

- ASUS公式メルマガ登録

- Amazonウォッチリストで価格変動を監視

- 楽天市場でクーポン・ポイント還元率を確認

アウトレットは「仕様には問題ないけど価格を抑えたい」人にピッタリ。ただし、保証規定が通常と異なることがあるので、購入時は販売ページの説明を細かくチェックしましょう。

結論|どこで買うのが一番お得か?

結論として、asusノートパソコンを「最安&安全」に買いたいなら、Amazonまたは楽天の“正規販売ルート”を活用するのが最もバランスが取れています。

【ベストな購入パターン】

- Amazon:信頼性のある出品者(Amazon販売・ASUS公式)+セールタイミング

- 楽天:正規代理店+ポイント最大化で実質価格を抑える

- 保証を重視する場合は延長保証付きの家電量販店も候補に

【さらに安全に買うための3つの鉄則】

- 納品書(購入証明書)は必ず保存!

- 非正規の激安ショップは避ける!

- 型番をしっかり確認して機能の違いを見極める!

この3点を守れば、asusの魅力を最大限活かしながら、後悔のない買い物ができます。「性能良し・価格良し・保証も安心」なasusを、賢く手に入れましょう。

まとめ

この記事では、「asusノートパソコンって実際どうなの?」という疑問に対して、口コミ・製品仕様・体験談の3方向から徹底的に分析しました。

結論として、asusは価格以上のパフォーマンスを持つ実力派ブランドであり、選び方さえ間違えなければ“めちゃくちゃ良い”と言えるノートパソコンメーカーです。

ただし、モデルによって特徴や用途が大きく異なるため、「自分に合った一台を見極めること」が満足度に直結します。本記事を通して、その見極めの視点と買い方のコツが伝わっていれば幸いです。

本記事の重要ポイント:

- asusはコスパ・性能・デザインのバランスが非常に優れている

- 悪い口コミは選び方や使い方のミスマッチが原因であることが多い

- 薄型・高性能・ディスプレイ美など、強みは明確に5つある

- 用途別おすすめモデルTOP3を紹介|初心者〜上級者までカバー

- Amazonや楽天で買う場合は“正規販売ルート”&保証付きか要確認

コメント